让不起眼的小店重新被看见

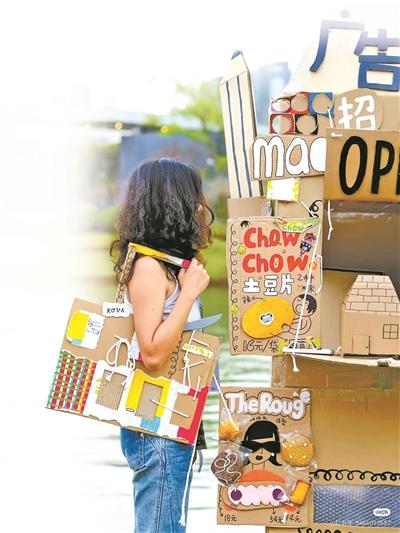

插画师mao 艺术展中给邻居摊位画的招牌

为樱桃采摘园手绘的招牌

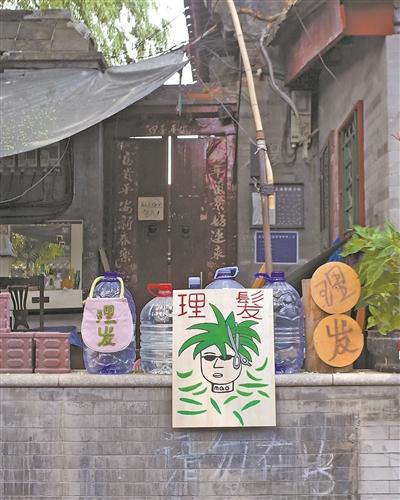

为小卖部画的招牌

经店主指导后画出的招牌

90后插画师mao,此前曾在北京生活工作。如今的她开启了旅居生活,正游走于全国各地,执行她的“广告牌计划”。

过去一年,她去过很多地方:在康定的荒野山坡上,她为无人看店的小卖部画下“出售氧气、风干牛肉、酸奶、烧烤”的招牌;东北的凛冽寒风中,修鞋擦鞋摊前也有她蹲在一角画招牌的身影;还有她的老家浙江嵊州,老城区的“老字号”小店因拥有了一块她手绘的招牌而焕然一新……

偶然之间萌生“广告牌计划”

从2023年开始,mao一直处于旅居状态,穿梭于云南、黑龙江、浙江、四川等地。而她开启“广告牌计划”的故事还要从2024年的春天说起。

当时她受邀参加成都的一个艺术展览。她在展览场地中随意漫步,看到地上有一些被人丢弃的冰箱包装箱纸板。于是一时兴起,用这些废弃的纸板搭建起了一个类似广告位的小屋。

小屋刚建成时,外面看起来光秃秃的,她看到周围的摊位,又灵机一动,想到可以为邻居摊主们画些招牌,然后再将这些招牌像装饰品一样粘在自己的纸箱小屋上。

也是在那一刻,想为更多人“打广告”的想法,在她的心中生根发芽。

2024年4月初,在经历四个多小时的车程后,她和朋友到达四川康定。此时,天空正下着小冰雹,寒意阵阵袭来。她抬眼望去,远处山坡上有一座白色铁皮小屋孤零零地伫立着。铁皮屋上有黑色喷漆颜料写着的“氧气、烧烤、牦牛肉、酸奶”几个字。

她从车上拿出木板、颜料和画笔,在木板上涂抹了起来。十几分钟后,木板上已经多了好几种层次分明的绿色。一座白色的方正小屋屹立于广袤的原野之上。小屋的屋顶处,一个气泡框里写着“小卖部”三个字。而在草地上,竖着写有“风干牛肉、酸奶、烧烤”的字样,旁边还站着一只咧嘴笑的黑色牦牛。就这样,在川西海拔4000多米、人迹罕至的郊野,留下了她绘制的第一块招牌。

在结束了第一站康定的行程后,她和朋友继续前行,又来到了雅江。路边有一个加水站引起了她的注意。那是一座藏族的传统石屋,石屋前堆放着很多轮胎,看起来有些杂乱,却很有独特的生活气息。

经过一番寒暄和交流,她决定给这家店也免费画一幅广告牌。老板听后十分热情,主动帮忙拿上画材,带她进了一个正烧着柴火的温暖房间。

这次她画的招牌以黄色为底,上面画着一个身穿黑衣、戴着黑帽和墨镜的男人,男人还手握着一根长长的水管。画面中,还有蓝色字体的“加水”和溅出的几颗水滴。水管延伸的尽头是一辆红色大货车,货车里有个小人高举双手,大喊:“没水了!”画面的一角,还有一个对话气泡,里面写着“出售风干牛肉”。整个画面简单易懂,很吸引人。

在北京画招牌获得意外收获

去年6月,她回到北京,继续她的“广告牌计划”。

在北京,她的第一幅作品是为赵府街胡同里一对姐妹经营的“交友理发店”创作的招牌画。

招牌的主体是一个女孩,头发如电话线圈一般弯曲又富有造型感,再看“交友理发”四个字,其中“友”和“发”的笔画收尾处,她别出心裁地画出了类似发尾的弧度。整块招牌充满个性,又一目了然。

令她意想不到的是,一个女孩在展览上偶遇了自己,眼睛里闪烁着好奇与兴奋,问起那个理发店的招牌是不是她画的。原来,女孩因被那块招牌独特的魅力吸引,进去理了发。这些小小的反馈都让她感到欣慰,自己的作品似乎真能给周围带来一些改变。

她还曾去过北京昌平,给那里的许多经营果园的农户免费画招牌。一个樱桃采摘园的叔叔在得到崭新的手绘招牌后,摘了很多樱桃给她吃;还有一位在自家果园门口摆摊的阿姨,看到为她画的招牌后,非要塞给她一兜新鲜水果,表达谢意。

还有一次,同样是在北京,她给另一家便民理发店画了跟“交友理发”风格完全不同的招牌。当时,店主阿姨当场就指出招牌里的一个“漏洞”:“你画上用剪刀剪的那一撮,直接就把人家给剪秃了。”她后来便做了修改,在剪刀上又加了一撮头发,改完后果真合理了许多。

像店主阿姨这样主动提出意见的“甲方”,很少遇到,但她对此非但不抵触,还十分乐于接受。因为她觉得,这种私人定制的招牌首先就是要满足店主的真实需求,这样招牌才能更好地发挥作用。

至于这些招牌画最后的境遇如何,她也并不在意。在她心里,寻找那些需要画招牌的地方以及作画的过程本身,已经充满意义。

曾经在北京散步的时候,她在草场胡同里发现一个死胡同,于是,便给胡同画了一个“此路不通”的提示牌。

前不久,她再经过那个地方,本想着牌子肯定早就没了,没想到却不知被谁用铁丝绑在了路灯杆上,这让她既惊喜又欣慰:这块提示牌远看就像一个独特的艺术装置,完美地融入了周围的环境。

与陌生的城市结缘重新审视平凡细节

其实,“广告牌计划”的诞生还有另一个契机。

一天,她想找个地方修裤子,便习惯性地拿起手机,在地图上搜索“裁缝铺”。然而,无论搜索几次,屏幕上跳出来的结果都是一些高档定制店。这些店对于仅仅想要修补一条破裤子的她来说,明显不适合。这让她意识到,在数据发达的今天,想找到一家小店,并不容易。“这种情况不仅仅发生在有需求却找不到合适店铺的时候,从另一个角度看,这些小店在我们日常生活中,也常常被忽视。”她感慨道。这种反思后来也成了她创作的动力。

在接下来的日子里,无论是回到家乡,还是走访其他城市,她都会主动探寻那些容易被忽视的小店,也开始免费为不起眼的小店画广告牌,重新审视那些平凡的细节,赋予它们新的生命力。

令她印象最深刻的一次创作是在东北。

2024年夏天,她正走在去菜市场的路上,目光偶然被一名修自行车的爷爷吸引。爷爷的门前歪歪斜斜地竖着一块破旧的塑料板,上面用黑笔写着“卖菜籽、老鼠药、修自行车”。当她主动表示可以为爷爷画一块招牌时,爷爷兴奋地跑到一旁,捡来两块塑料板,又用胶带将两块板子黏在一起,还帮她找来一支笔。不多时,一块充满创意的招牌就诞生了。

几个月后,她再次来到东北时,又特意去拜访摊主爷爷。这次她才得知,爷爷其实还有擦鞋、修鞋的业务,这再次激发了mao的灵感,又为一块修鞋擦鞋的招牌构思起来。

在最终为爷爷画的招牌中,两个擦鞋工人仿佛高空作业的“蜘蛛人”,全神贯注地正为一只巨大的灰色皮靴做清洁。送招牌的那天由于风大,摊子没有开门,她就把新画的招牌塞进了爷爷的门缝里。几天后,当她再次经过爷爷的摊位时,发现招牌已被牢牢地固定在木门上。她凑近一看,发现固定招牌用的不是钉子,而是几块修鞋用的轮胎皮补丁,“那些补丁虽然看起来简陋,却有一种独特的美感。”

尽微薄之力守护家乡珍贵记忆

时至今日,“广告牌计划”已经进行了一年多,她也免费画了将近30块招牌。在她心中还怀揣着一个美好的愿望,就是保护那些在大数据浪潮冲击下,逐渐式微的小店。

“那些小店逐渐被遗忘,我想看看能不能通过画广告牌的方式,让这些小店多被关注。”她感慨地说。

她在浙江嵊州长大,外公在嵊州下的一个小镇上开着一家60多年的修表店。前段时间,由于房子到期,外公不得不把店搬回了家里。以前,外公的修表店牌匾是请别人用毛笔书写的,字体工整、大气,透着一种古朴的美感。可是新家的门脸不大,要是挂上一整个横向牌匾会特别突兀。于是,外公就在家门口简单地写了一串电话号码。她看到后,当下决定为外公画一块招牌。

当时正好赶上外公的店铺搬家,她灵机一动,用曙红色画了一只蜗牛,蜗牛身上的壳被她设计成了一个钟表的样式。画面的空白部分,写着老式美术字的“钟表”和外公的电话号码,“就像搬家时的外公,拖着他的修表店去另一个地方。”她解释说。

如今的小镇上,多数人已经搬到新城区去了,像外公的修表店这样的小店,在老城区已不多见。“虽然知道这些小店可能很快就会在时代的浪潮中消失不见,但我还是想尽自己的微薄之力,为家乡保留一些珍贵的记忆。”

她还把这些充满创意的作品发布到社交平台上,引来众多年轻网友的追捧。“招牌好喜欢,我路过必合影!”一位网友热情洋溢地评论。还有网友说:“我会记住这样的招牌,在有需要时优先考虑。”评论区的字里行间透露出这些招牌独特的吸引力,不仅仅是一种装饰,更像是一种潜在的信任标识。

她还有一个梦想,希望未来去国外旅行时也能为当地的小店免费画招牌。她知道,一直以来都有一种名为“世界语”的语言,其目的在于消除国际交往中的语言障碍。她希望,自己画的招牌也能有同样的效果,通过图像消除语言隔阂,而她自己则成为一个“世界人”,将这份独特的温暖传递到各个角落。

本版文/本报记者王婧懿

统筹/林艳张彬

供图/受访者、网络截图责任编辑:任芯仪(EN063)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com

- 让不起眼的小店重新被看见 2025-02-10

- 我国滑雪旅游人次或突破5600万 市场潜力巨大 2025-02-10

- 这个小红车点停了好多电瓶车 车根本还不进去…… 2025-02-10

- 小隧道边的下水沟盖板有缝隙 骑车经过有安全隐患 2025-02-10

- 升至近期高点!1月中国仓储指数为52.5% 行业运行向好 2025-02-10

- 他对肾友说:生活越来越好了,一定要充满希望 2025-02-10

- 润之小兵 ||篡改《东方红》,淡化伟人才是真实目的! 2025-02-10

- 美国不发钱后,BBC开始狂吹中国 2025-02-10

- 清末的剧本!美国特马的百日维新开始了 2025-02-10

- 裁撤美国教育部!从拿掉男厕卫生巾开始 2025-02-10