扎根科研沃土 传承雷锋精神

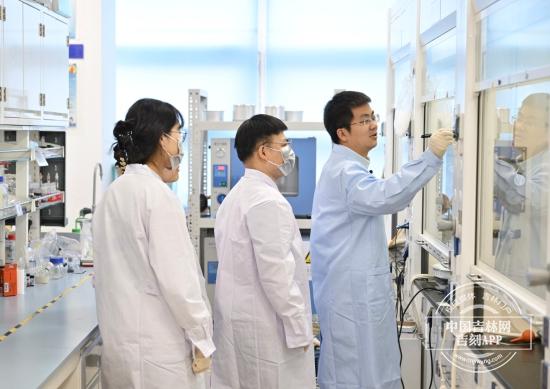

三月初,长春,这个东北城市还没有迎来春暖花来,冰雪还没有融化,出门还得穿着羽绒服。清晨,吉林大学化学学院超分子结构与材料国家重点实验室张宇模教授顶着寒风出门,第一个来到实验室,整整一天,他都带领团队一次次攻坚克难……

这位躬耕有机电致变色材料的开发与应用的国家高层次青年人才,带着“做别人不愿做的事情,做别人不敢做的事情,做别人做不到的事情”的信念不断实践,为新时代雷锋精神写下科研报国的生动注脚。

科研就是冷板凳,雷锋精神破坚冰

“现在儿童的近视率非常高,有很多原因,其中最重要的原因之一就是咱们获取信息的方式很多是靠显示屏,如何开发保护儿童眼睛的健康显示技术,是我们一直想开发,从无到有的技术。”张宇模教授说。为了这个梦想,他已经坚持了15个年头。

这15年,他一直用雷锋的螺丝精神来激励自己。他说,科研就是冷板凳,更多时候需要钻进去,每一步的前进都有很多困难,需要几年来才能解决一个问题。在科研的路上,这螺丝的精神就是钻研,对科研和育人的钻研,就像许多前辈科学家和他的导师张晓安老师一样,用钻研的精神面对科研、面对教学。他说:“钻研一个事情,把一个事情做好,可能就是人生发光点吧!”

他每天不到6点就来到实验室,每天的工作时间超10小时,而且每周都有6天泡在实验室。他在实验室上千次实验见证着科研人的执着,在博士求学期间,张宇模教授就首次提出了“电致酸/碱”理论。也正是他的这份执着,成为新时代科研工作的生动写照。

新技术为绿色健康生活方式提供新解决方案

科研的终点不是论文,而是人们的笑脸。张宇模教授始终秉承着将科研成果转化为实际应用、服务于社会的理念,他带领团队成功将“电致酸/碱”理论这一创新理论应用在电致变色薄膜技术中,不仅建立了一套完全自主的知识产权体系,更作为先驱者,首次将该理论转化为实践应用。

这种调光薄膜,可以在电的刺激下,实现高透到不透的两种状态的自由切换,应用在汽车玻璃上,通过电来影响现代汽车玻璃的透光率,从而实现对光和热的调控,同时也能实现隐私的保护。他笑着说:“我们的核心目的就是利用新技术为绿色健康的生活方式提供新的解决方案。”目前,此项技术正在进行落地转化,很快即将运营到新能源汽车上。

团队中的“小太阳”与跨界攻坚引路人

作为近30人科研团队的领航者,张宇模传承着雷锋精神"传帮带"的火种。他的团队里大多是年龄在22岁—27岁硕士生和博士生。“从化学变成材料,从粉末变成薄膜,都是交叉学科要解决的问题,如何鼓励我的博士生和硕士生解决这些问题,激发学生们的把不可能变成可能的钻研精神是我们一直坚持的。”张宇模说。

吉林大学化学学院有机化学系的刘国杰用三个词来介绍张宇模:乐观、能吃苦、奉献。“我和张宇模是同事,他也是我的师弟,同时我们还在一个团队,认识他已经16年。他就像个‘小太阳’,特别积极,永远那么乐观,特别有活力,在团队里非常有凝聚力。”刘国杰说,张宇模自己能干,很能吃苦,常常早点五点就来实验室。“在团队里他积极奉献,不追求回报,就是埋头苦干。他热爱科研,也有远大理想抱负,要为国家和社会创造价值。”正是张宇模身上的这些闪光点,让身边的人充满干劲儿,工作积极性都提高了不少。

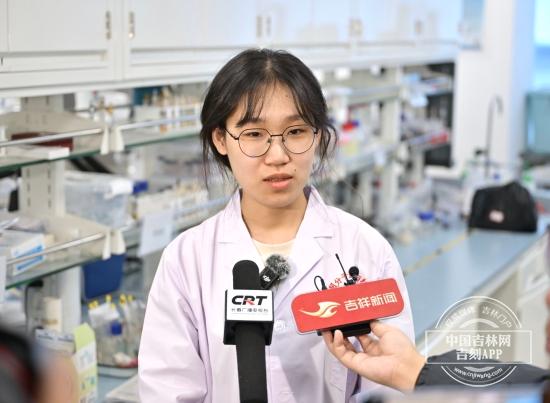

吉林大学化学学院有机化学专业研究生硕士二年级的汤雨彤作为张宇模的学生这几年受益良多,她说:“张教授非常有钻研精神,非常能吃苦,他对于科研的钻研与拼搏精神感动了很多学生,在他身上也学习到很多。”张宇模教授对学生的培养亲力亲为,“每周都会开展针对低年级学生开小规模小组会,在会上会针对每个人遇到的问题、瓶颈和困难帮助我们逐一想办法解决。还会一起做实验,指导我们,对我们科研有很大帮助。”不仅如此,张宇模对学生们的生活也是关怀备至,在提前开学而食堂又没有开门的时候,他会提前帮我们置办好两周的早餐。这些点点滴滴的小事儿一直都在学生们的心里,让学生们倍感温暖,也都励志成为老师一样的科研工作者。

张宇模刚刚荣获第二批吉林省岗位学雷锋标兵个人。说起未来,张宇模满怀希望,他要在本职工作上继续坚持雷锋精神,钻研进取,把自己的岗位做好,同时把这种雷锋精神传递下去。“希望在科研岗位上教育岗位上,有更多人像雷锋一样的科研工作者。”他说。从实验室的微光到产业化的星火,张宇模教授用15年坚守证明雷锋精神在科技强国征程中焕发着不竭动力。当他的科研成果落地转化,新时代的雷锋故事正在白山松水间续写华章。

中国吉林网 吉刻APP

记者 李易书

摄影 蒋盛松

剪辑 孙上修

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com

- 扎根科研沃土 传承雷锋精神 2025-03-06

- 潍坊寒亭固堤街道“老支书”牟庆元:四十余载坚守“如磐初心” 2025-03-06

- 河北省第一笔数据资产保险在秦皇岛落地 2025-03-06

- 秦皇岛市抚宁区作协开展“行走的文学课堂”活动 2025-03-06

- 宁波入春进入倒计时!未来几日天气将“晴雨交替” 2025-03-06

- 我们都是“追锋人” 海南千名志愿者集体承诺 2025-03-06

- 鲜嫩肥美!“海中牛奶”采收正当时 2025-03-06

- 两会短评(一)| 连续7年!政府工作报告再提海南自贸港 2025-03-06

- 两会短评(二)| 以“未来产业”为新引擎,加快发展新质生产力 2025-03-06

- 藤州浔江大桥成功合龙 计划于今年二季度通车 2025-03-06