中国石油管道局科学研究院:铿锵玫瑰精彩绽放 顶起科研“半边天”

河北新闻网讯(杨洁、杨红钰、刘杰)在中国石油管道局科学研究院的科研战线上,一群忙碌的巾帼身影格外动人——她们以实验室为战场,以数据为刀剑,在焊接技术、装备研发等领域攻克多项“卡脖子”难题,用柔肩扛起科技强企的时代使命。

从毫米级的精密检测到覆盖上万公里的非金属防护网,研究院的女科研人员用智慧与汗水熔铸中国标准,在万里管线上编织“科技铠甲”,以柔肩担起管道重器的千钧之重。她们每一次试验都是与材料的对话,每一次突破都是向科技强企的致敬。

五年来,在中国石油管道局科学研究院党委的大力支持下,这支女性占比高达42%的科研军团共斩获省部级科技奖励12项,获授权专利52项,参与制定国家行业标准141项,在建设世界一流管道企业的征程中绽放出绚丽芳华。

研究院焊接技术中心的李曾珍,正在车间记录焊接工艺参数。

“焊接女将”奋战记:让中国标准走向世界

在焊接实验室里,李曾珍手持焊枪的身影与飞溅的火花交相辉映。这位手握9项执业资格认证的焊接技术专家,用十年光阴在焊花中熔铸中国标准,让国产焊接技术从追赶到领跑,闪耀国际舞台。

在2020年的东非某项目中,面对欧洲业主的严苛标准,李曾珍带领团队迎难而上。项目初期,她便意识到,要想让国产技术体系进入欧洲规范,就必须攻克环焊缝验收指标这一难关。于是,她和她的团队在车间里展开了艰苦卓绝的“参数攻坚战”。

无数次的试验,无数次的失败,然后是无数次的总结修正。最终,他们以精准的数据和严谨的态度,让业主心服口服地调整了环焊缝验收指标并确定了新的验收规定。这一成果的背后,是李曾珍对焊接技术的深刻理解和对工作的无限热爱。每一个焊缝,都是她与团队心血的结晶,都代表着国内管道焊接技术的最高水平。

除了专业技能,李曾珍还具备出色的团队协作能力和国际交流能力。在东非原油外输管道项目中,她与来自不同国家的外方业主、项目部和施工单位紧密合作,共同攻克了一个又一个技术难关。她参与研发的“油气管道环焊缝质量控制关键技术研究”获2020年中国石油和化工自动化应用协会科技进步一等奖。她用自己的实际行动,诠释了什么是真正的工匠精神。

研究院施工装备技术中心的闫洁正在紧张工作。

装备研发“智造者”:架起科研成果转化桥梁

闫洁,一位严谨的科研工作者,施工装备技术中心的灯光,常为她亮至深夜。她是自动焊装备成果落地的“操盘手”,也是装备从实验室到施工现场的“摆渡人”。

闫洁与其所在的自动焊装备研发团队,长期致力于管道自动焊技术的研究与推广,所在团队研发的CPP900自动焊系列装备,宛如一把神奇的钥匙,开启了我国管道焊接装备国产化率大幅提升的大门。通过技术创新,团队累计创造逾亿元的经济效益。6项荣获省部级大奖的科技成果,是她艰苦攻坚的芳华绽放,每一项荣誉都饱含着她奋斗的汗水,承载着她奋斗的足迹。

在科技成果转化方面,闫洁多次配合上级部门编写重要方案和材料,完成多项重大技术装备申报工作。她组织申报的多个项目荣获集团公司、中油工程、管道局等各级科技成果转化奖项。她主持申报的创新型课题,有效解决了复杂地形环境下管道焊接的难题,为提升管道焊接质量和效率作出了突出贡献,在河北省质量管理小组活动中获奖累累,并在全局范围内推广应用,取得了显著的经济效益和社会效益。

闫洁架起的这座连接科研与应用的金桥,如同一束光,让团队的科研成果在管道科研领域绽放出耀眼光芒。

研究院管道检测技术中心的王雪讲解DR设备。

检测“双璧”攻坚录:给管道做“数字体检”

在管道检测技术中心,王雪与高静这对“科技姐妹花”创造了多项行业第一。王雪自2012年4月起就职于管道检测技术中心,13年来一直深耕油气管道及储运行业无损检测领域。她参与研发的AUT自动超声检测系统,打破国外技术垄断,实现了国产化;全国第一台动态DR检测装备使检测效率大幅提升。

与传统超声检测相比,AUT的检测效率提高了20倍,高度2mm缺陷检出率达到100%,已经在多个重点管道工程中成功应用,累计检测焊口10万余道,日检测1219管径焊口最高达80道,目前已全面替代了进口产品,成为国内管道建设AUT市场的首选。

在高静身上,同样有着令人瞩目的成就。2012年毕业后,她进入研究院检测技术中心,致力于无损检测课题研究与设备软件开发推广。她主研的AUT检测软件达国外同类设备水平,研制的AUT设备打破国外技术垄断,成为国内AUT检测市场主力。同时,她在多项国家、集团公司课题中担任主研,贡献突出。

这对“姐妹花”在科研道路上成果丰硕。王雪主持或参与科研课题项目10余项,发表论文论著8篇、专利软著近10项。她在设备研发推广方面亦成绩斐然,如负责AUT设备自动校验平台研制,使设备成功运营;在高精度AUT检测设备研制等国家重大专项中发挥关键作用。高静近五年主研6项课题,发表论文5篇,授权专利3项,软件著作权3项。在软件开发上成果显著,开发的多层加密模块增强了软件安全性,推广设备均配备该功能。

成功并非偶然。工作中,她们从技术追赶到标准引领,王雪与高静用智慧与汗水撑起检测重器的千钧之重,用创新之光点亮管道行业的未来图景。

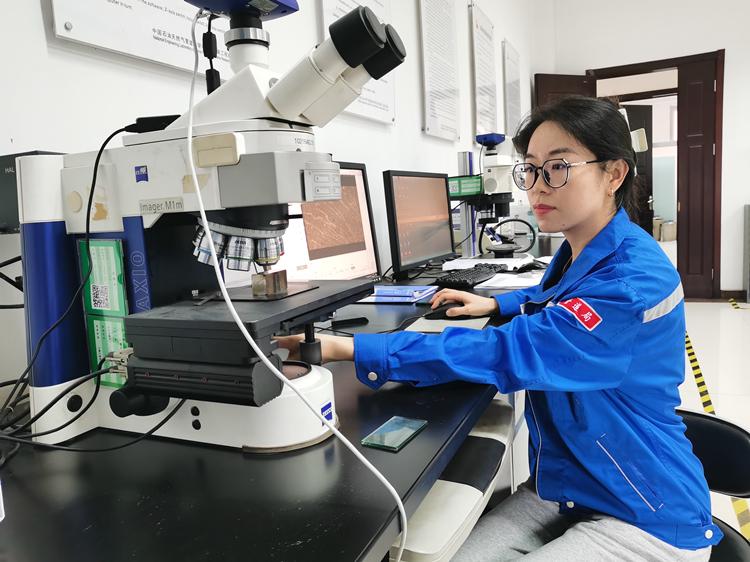

在研究院管道检测技术中心,高静正在工作。

材料革新先锋:织就油气管道“金丝软甲”

在油气管道领域,非金属柔性管曾被视为“颠覆性技术创新”,而今,这项技术突破的里程碑上镌刻着一位女科研工作者的名字——材料与防腐技术中心高级工程师王琳。她以西北工业大学锻造的科研功底为经纬,用8年光阴编织出足可覆盖上万公里管线的非金属防护网,让中国油气管道今后有机会穿上自主研制的“金丝软甲”。

在复合材料与油气管道应用技术的探索中,王琳表现出色。在非金属柔性管方面,她依托国家和集团公司多项课题,全身心投入开发及配套技术研究,不断挖掘非金属管道在油气长输管道建设的应用潜力。在管道修复技术领域,她积极引入新材料、新工艺,开发新型复合材料修复技术及装置,构建起非焊接修复全生命周期质量控制体系,成果广泛应用于西气东输等多条管线,有效把控修复结构可靠性。

在管道安全评价技术方面,王琳也有着突出贡献。面对在役管道失效难题,她创新提出在役管道环焊缝应变能力评价方法,实现国内首次管道环焊缝定量风险评价,解决难开挖焊口评价难题。基于此科研成果转化的软件,进一步完善了含缺陷管道评价体系。

研究院材料与防腐技术中心的王琳正在进行项目培训。

实验室的“钢铁女战士”:万次试验炼真金

在管道科学研究院的国家工程实验室里,毕业于北京科技大学材料专业的夏培培,认为这个传统工科专业充满诸多挑战。多年来,与数万道焊口进行过“钢铁对话”的她,自诩为奋战科技一线的“钢铁女战士”,伴着砂轮打磨飞溅的火花,听着施焊机器的轰鸣之曲,在熟悉的铁屑气味中奔波和坚守。

研究生毕业后,夏培培于2012年来到研究院国家工程实验室——国内唯一一家油气储运领域的试验及研发平台,开启了与“试·研”的故事。她的工作围绕技术服务和科研展开:在技术服务方面,2017年中俄东线北段开工时,她开始负责现场环焊焊口性能检验工作。

面对诸多问题,夏培培用心记录总结,完善多方面工作并提供建议,七年间业务量稳步提升,获业主高度认可;为贴合工程需求,她追求检验技术精益求精,与团队克服CTOD断裂韧性试验技术难题,支撑了多项工程的焊评及焊口检验工作,同时设计装置解决关键问题,获管道局技术革新奖一等奖。

科研之路充满着挑战与乐趣,夏培培深知其中滋味。记得有一项课题,在最终的宽板拉伸试验环节,历经诸多困难却验证失败。她虽失望但依然坚定前行,深入查摆问题后,最终完成试验验证。在管道科学的世界里,夏培培如钢铁般历经“热处理”的淬炼,她坚信自己能达到强度与韧性的完美匹配,将继续在专业领域发光发热,用万次试验炼就真金。

在研究院国家工程实验室,夏培培正在进行金相检验。

中国石油管道局科学研究院党委融合“精准滴灌”与“生态培育”的人才发展体系还在持续发力,通过全链条人才机制打造出“人才雁阵”,优秀的女性科研工作者在这片沃土中茁壮成长。她们如同绽放在科研领域的娇艳玫瑰,在创新科研的舞台上散发着迷人的芬芳,用青春和芳华在挚爱的科研领域书写着属于自己的精彩篇章。

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com

- 中国石油管道局科学研究院:铿锵玫瑰精彩绽放 顶起科研“半边天” 2025-03-10

- 乌山“食”刻 “营”在舌尖 2025-03-10

- 中国最大民营黄金生产商赤峰黄金登陆港交所 2025-03-10

- 在迪拜义乌市场 “Made in China”为啥是最显眼的标签? 2025-03-10

- 两会受权发布丨中国人民政治协商会议第十四届全国委员会第三次会议关于常务委员会工作报告的决议 2025-03-10

- 中上协会员单位联系人工作会议召开 2025-03-10

- 萍乡经开区消防员公差途中救援被困群众获赠锦旗 2025-03-10

- 万名医护进乡村|毓璜顶医院王艳:支医长岛,专业守护显担当 2025-03-10

- 22元7个菜,南京一餐饮店因低价走红,老板:没觉得有多便宜 2025-03-10

- 农行香港分行首批参与1000亿元人民币贸易融资流动资金安排 2025-03-10